Des livres de généalogie à la disposition de tous les généalogistes.

– Actes contrats et dispenses de mariage par M-O. MERGNAC

– Cimetières et concessions funéraires par M. PROVENCE

– Contexte France de Thierry SABOT

– Contexte Languedoc Roussillon Comté de Foix de Thierry SABOT

– Contexte Italie de Thierry SABOT

– Dictionnaire des juristes ss direction Florence RENUCCI

– Dictionnaire étymologique des noms de famille et prénoms de France par DAUZAT

– … Et le 11 juin 1909, la Provence trembla ! par H. JOANNET

– Généalogie : remonter son arbre par Internet et en archives par M-O MERGNAC

– Guide de latin à l’usage des généalogistes par C. BEC

– L’ADN un outil généalogique

– La guerre de Trente Ans 1618-1648 par H. BOGDAN

– La grande peur de 1789 par Georges LEFEBVRE

– L’archipel des forçats par Louis-José BARBANÇON

– Les abréviations françaises et latines 14-17e siècles par M. PROU

– Les années de misères, la famine au temps du Grand Roi par Marcel LACHIVER

– Les métiers des cheminots : employés, ouvriers et ingénieurs du chemin de fer.

– Les Milles Notre village à travers les âges par Lou BARRIT

– Manuel de paléographie alsacienne (16 _18e siècles) par D. KASSER-FREYTAG

– Manuel de paléographie moderne (16 _18e siècles) par B. BEAUCOURT-VICIDOMINI

– Orphelins, pupilles de la nation, adultes sous tutelles par M-O MERGNAC

Recherches généalogiques en Espagne (GAMT)

Retrouver un combattant de la guerre de 1870 par J. MALHACHE

Des documents en fichier .pdf à disposition

– Recherches généalogiques en Italie par le GAMT

– Cadastres en Provence. Le cas de Bouc-Albertas (1627-1834) par Marcel F.-X. EMMANUELLI

– BBA dans la tourmente révolutionnaire 1789-1800 par B. RECORBET et A. THOMAS

– Cotes des archives de BBA par F. LAFFÉ et S. DIETERICH

Tous les articles par Marielle Renucci

La généalogie, ça repart!

- Une rencontre-atelier par semaine du 19 septembre 2022 au 30 juin 2023.

Pas de généalogie pendant les vacances scolaires.

- Inscriptions prises jusqu’à début octobre (prévenir ; adsbgene@gmail.com)

- Cotisation annuelle : 15 euros

- Lieux et horaires des réunions

- La Gratiane (derrière la pharmacie)

- Lundi 17h30-20h

- Jeudi 14h-17h

- Salle Debard (à La Salle)

- Vendredi 15h30-17h30

- Vendredi 17h30-20h

- Rencontres « Skype » : soirée à préciser

- La Gratiane (derrière la pharmacie)

- La 9ème exposition de généalogie aura lieu à La Bastide de La Salle du 26 au 30 mai 2023.

- Thème : « Nos ancêtres dans la tourmente »

C’était en mai 2022, à La Bastide!

Toutes les histoires et documents présentés lors de l’exposition ont été gravés sur un CD disponible sur simple demande à adsbgene@gmail.com

nouvelles Inscription s

Vous aimez l’Histoire, la petite histoire et les histoires… vous aimez chercher sur internet… vous aimez retrouver chaque semaine des amis qui partagent vos goûts…

Alors rejoignez nous au club de généalogie !

Les inscriptions au club de généalogie pour l’année associative 2021-22 se feront samedi 4 septembre durant le forum des associations… au château. Cela permettra aux nouveaux inscrits de découvrir notre exposition de généalogie et ainsi de se rendre compte des recherches qu’ils pourront effectuer.

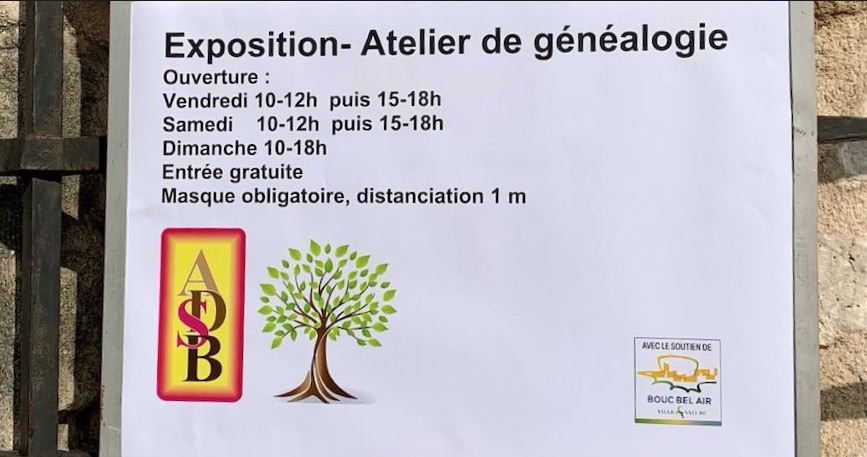

Les réunions de généalogie auront lieu :

salle de La Gratiane (derrière la pharmacie) :

– le lundi de 17h à 20H

– le jeudi de 14h à 17H

salle Debard (à La Salle) :

– vendredi de 16h à 20h

Attention : Pass sanitaire obligatoire à partir de 18 ans, décret n°2021-1059.

7ème exposition de généalogie

Exposition de généalogie Château de Bouc-Bel-Air du 3 au 6 septembre 2021. Vernissage le vendredi 3 à 18h30. Ouverture, le 3 de 10h à 20h; les 4, 5 et 6 de 10h à 18h. Entrée gratuite. Pass sanitaire obligatoire.

Dans le cadre des 50+1 ans de l’ADSB, l’activité « généalogie » présentera du 3 au 6 septembre au château sa 7ème exposition dont le thème est : « Destins à travers des déplacements, voyages et migrations »

Partir… pourquoi ? Partir… pour où ? Partir… comment ? C’est autour de ces trois questions et grâce à une cinquantaine de panneaux que cette exposition fera voyager les visiteurs vers les quatre coins du monde et à travers les siècles… comme avec Jean GIDE dit Saint-Jean, parti de Bouc vers la Nouvelle France en 1755, à pied, à cheval et sur une flûte !

Un quiz sera offert en souvenir.

Quand les généalogistes de l’ADSB vous invitent

à leur 7ème exposition de généalogie

Attention : pass sanitaire obligatoire

la commune 1871

Cette année, nous commémorons les 150 ans de la Commune.

Cet épisode tragique, qui s’est déroulé entre janvier et mai 1871, a causé la mort de plusieurs milliers de personnes, sans parler des destructions de nombreux bâtiments… et de la perte de tout l’état civil de Paris.

Si le sujet vous intéresse, les Archives de Paris propose une exposition virtuelle, déclinée en quatre thèmes :

– La révolution communale,

– La Commune au pouvoir,

– Communards et Versaillais,

– La fin de l’expérience et le souvenir de la Commune.

http://archives.paris.fr/r/290/la-commune-de-paris/

… et si vous êtes passionnés :

https://quefaire.paris.fr/115572/expo-en-ligne-1871-les-72-jours-de-la-commune

Bonne découverte et régalez-vous

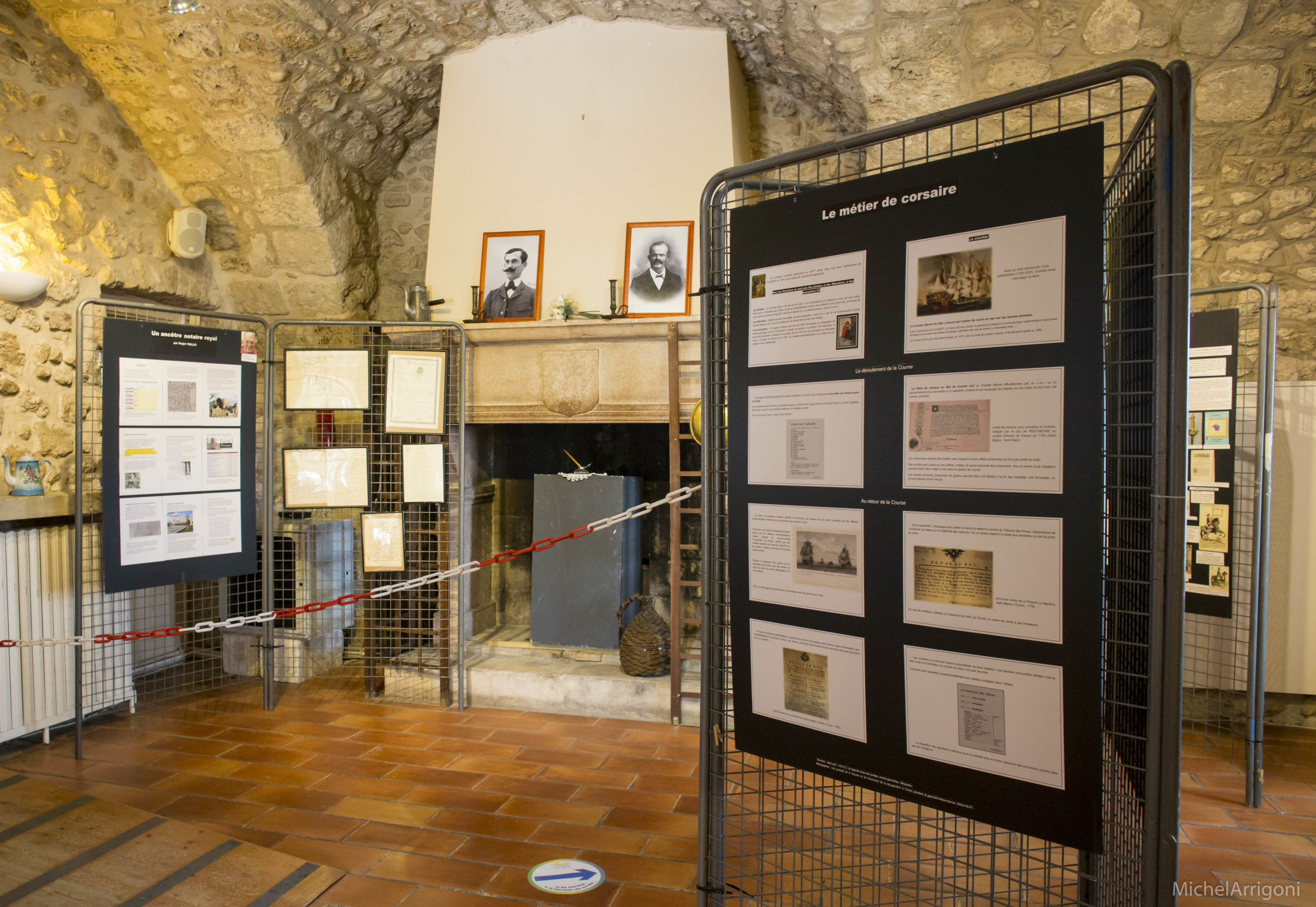

les 18, 19 et 20 septembre

Durant ces trois jours,

vous avez été quelques 230 visiteurs à oser gravir la montée du château

pour découvrir notre exposition

sur le thème

des « vieux métiers de nos ancêtres » !

Michel Arrigoni,

Bernard Destrait et Barbara Schudel

vous avaient précédés… souvenirs, souvenirs!

métiers de nos ancêtres

Les 18, 19 et 20 septembre, dans le cadre de l’exposition sur les 50 ans de l’ADSB, les généalogistes seront heureux de vous accueillir au château de Bouc-Bel-Air de 10h à 18h. Présentation d’une trentaine de panneaux sur le thème « Les métiers de nos ancêtres »

les 18, 19, 20 septembre

C’est la fête!